Newscoisa #53: Segunda-feira, Carmen, Mare of Easttown, Método Kominsky, Cartola: Compromissos em Samarcanda

Newscoisa #53: Segunda-feira, Carmen, Mare of Easttown, Método Kominsky, Cartola: Compromissos em Samarcanda

Quando eu era criança, na casa dos meus pais tinha uma coleção de ópera, LPs e libretos. Eu devorava aquelas histórias (gosto de óperas, mas sei que se tivesse só ouvido, sem conhecer as narrativas, minha reação seria outra, não tenho dúvida). E embora lembre de poucas coisas da infância e adolescência (na verdade, da minha vida, mas não vem ao caso), recordo a convicção que desenvolvi na época de que eu morreria jovem (oi, Carmen). Não morri (yay). Nem sei todas as implicações disso, mas sei que me considero no lucro, sempre - o que me inclina a um comportamento hedonista - e sei que tenho uma relação de certa forma displicente com minha própria morte. Como é mesmo a vibe Mário Lago? Nem fujo, nem ela me persegue. Mesmo durante a infinitena, período em que a morte, onipresente, pegajosa, se infiltra entre comportamentos, neuroses, medos e desejos, mesmo neste período a possibilidade da minha própria morte me afetou poucas vezes (na semana seguinte à primeira dose da vacina, por exemplo, bateu a dimensão da vulnerabilidade que uma comorbidade potencialmente traz). Embora tenha cumprido muito disciplinadamente protocolos rígidos que tive que tirar da cachola (pois governo de merda), sei bem que diante da castração – ou da finitude - é o amor, não o medo, que me levam à obediência.

As mortes alheias me pesam muito mais. Aquelas que são um quando intranquilo – como a dos pais. Aquelas que são um se aterrorizador – filho e pessoas mais jovens. Aquelas que chegam junto com a indignação, resultante de descaso do Estado ou plano de extermínio, ou a combinação de ambos, como falta de vacinas, genocídio dos jovens negros e assalto às comunidades indígenas via facilitação do garimpo e afins. A morte, aquelas inesperadas, aquelas de doença longa, aquelas de susto, aquelas de dor antiga. Toda gente me dói em sua ausência. Carrego toda essa falta como minha, muitas vezes. E atesto: o não ser, não estar, pesam.

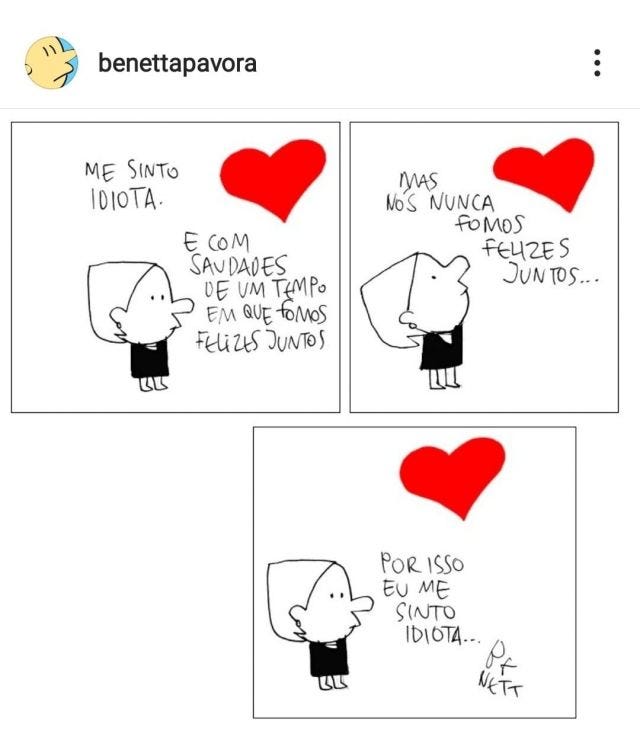

Ainda assim, nunca tive uma tarde mais assustadora do que esta/aquela. Nunca um nunca me tomou por inteiro como este. Nunca foi tão solitário. Nunca foi tão doloroso. Nunca é pior que nunca mais? Não posso garantir, mas, pra mim, a resposta é sim. Continuar viva, pela primeira vez, não me pareceu uma vantagem.

Nestes dias vi, entre outras coisas, Mare of Easttown (MoE) e Método Kominsky (MK). Em algum momento da temporada, o personagem do Michael Douglas diz que para quem está morrendo, os vivos são irrelevantes. Dispensáveis, quase. Que se há um diálogo, é interno. Que não existe um algo a mais a ser dito, que não há nada faltando completar, que não existe frase de sabedoria ou pedido solene que se apresente como premente. A morte é uma linguagem de circuito fechado. Ele está se referindo àquelas mortes do “quando”, claro. As mortes violentas conversam diferente. Pelo menos nos filmes e seriados. Neles vemos sempre os detetives insistindo que os mortos já não podem falar, mas ainda precisam que algo seja enunciado (talvez pelo abrupto que impediu o solilóquio interno), então eles (investigadores) se esforçam pra fala por eles (mortos) e insistem e se apegam e a vida do tal detetive só volta a merecer, vagamente, este nome quando a verdade da morte se apresenta, se narra, se conta.

MoE tem aquele parentesco maroto com as séries nórdicas (a arma trancada na gaveta, por exemplo) e com True Detective, além de se alinhar também a toda uma tendência contemporânea que reconhece o que clássicos como A Caldeira do Diabo e Miss Marple já apontavam: pequenas comunidades e poças de água estagnada tem muita vida insuspeita. Talvez não da que você optasse por ver de perto, mas tá lá. Temos todas as disfuncionalidades: divórcios, abuso de drogas, depressão, péssimas relações familiares, etc. Mas, diferente de True Detective, pra ficar no que está na roda, em MoE, há uma certa candura na tristeza e tudo é menos amargamente fatalista.

MoE é uma série com pessoas difíceis vivendo situações difíceis e tomando decisões difíceis com os poucos recursos que lhe restam (como o mesmo Kominsky ou minha amada After Life) e isso trouxe, para mim, como espectadora, nos tempos que correm, um compreensível conforto.

Mare vive exausta, aflita e sobressaltada*. Traz o peso do sucesso e o peso do fracasso, ao mesmo tempo, e não consegue nem se responsabilizar completamente por eles nem se desvencilhar das expectativas que os outros lhe dirigem. Não sei vocês, mas toda quarta eu tento dar um passinho nessa estrada. Um dia desses, irritada e chorosa, disse ao meu analista que não aguentava mais tratar apenas de sexo e morte, semana após semana e ele: e do que mais você acha que deveria ou poderia falar? Os roteiristas de MoE certamente fazem análise com a mesma pessoa que eu, só que estão mais avançados no processo e já não buscam as explicações, trabalham com os nós e as brechas**.

Mare é a pessoa que arrasta, dizia eu, indesejadas sensações de sucesso e fracasso arbitrários e que lida com isso de maneiras consistentemente pouco louváveis. Mas é, também, a pessoa para quem a comunidade se volta. Quem buscam quando se sentem reféns da vida dolorida que levam. De quem cobram. Em quem se apoiam. Para quem telefonam de madrugada. E, isso é tão bem feito na série, esses momentos e esses vínculos não ilustram, como usualmente, a dicotomia entre quem é e como age o personagem na vida pública e como ele (personagem) é pouco competente em repetir isso na vida privada. Na-na-ni-na-não. A família de Mare é parte da comunidade. A família de Mare é, também, a comunidade. E é por isso que se enredam tão bem as narrativas da vida íntima dos personagens e o desvendar do crime que empurra a trama. Aliás, o título da série é brilhante: Easttown é tão personagem, tão relevante, tão complexa, intrigante, peculiar, interessante, machucada, reconfortante, corajosa, cativante, falha, e tantos outros adjetivos, quanto Mare.

Mare (e, talvez, um pouquinho, Easttown) está apenas muito, muito cansada, sabe. E a vida não espera, mesmo exaustas precisamos ir tocando. Quando se atravessa o cansaço e não só, e ainda há vida, é onde encontramos Sandy Kominsky. Não há, nem na série nem no personagem, um otimismo fora de tom ou um ceticismo empedernido, um dia a mais é sempre um dia a menos – apenas, em média, se está mais consciente disso aos 70 e talz do que nas décadas anteriores. Há a morte, viva-se com um barulho desses (ou, mais precisamente, com a certeza desse silêncio).

MK tem uma premissa que eu compartilho (ou eu vi isso lá e dei esse sentido porque acredito nessa ideia). Sintonia, cumplicidade, intimidade, dependem dos dois envolvidos. É preciso que eles tenham as precondições, a inclinação, a vontade e que o tempo seja favorável. Isso está claro nas duas temporadas anteriores em que acompanhamos a amizade dos personagens de Michael Douglas e Alan Arkin. Mas (tchanrã) se abrir pra viver a intimidade, a cumplicidade, apreciar e entender a relação que se vive em sintonia, é como aprender uma dança ou um jogo. Tornamo-nos potencialmente parceiros melhores quando toca outra canção ou se começa outra partida. Não é a ausência de Norman que permite que vejamos Sandy afinadíssimo com a ex-esposa ou construindo um belo laço com o diretor do seu filme. É a lembrança do Norman, o que essa presença imprimiu no Sandy que viabiliza e dá credibilidade a esse novo balanço.

Em MK, morre-se também, como em MoE. E mesmo a morte não chegando de forma violenta, não deixa de ser, em alguma medida, traumática (ou, mesmo, inconveniente, deixando brownies e pirulitos desnecessários). Não o trauma como algo malévolo, mas como algo que afeta rumos. Deste jeitinho que se apresenta nesse excelente texto que a Renata Lins compartilhou e eu gostei tanto. Em MK, morre-se, porque é do humano a finitude. Assim como transar com uma vizinha estrangeira que se prostitui, precisar de remédio pra pressão, levantar nove vezes para urinar durante a noite ou se esconder de visitas indesejadas. Pelo menos na série, quanto mais se vive, tudo do que é humano fica menos e menos estranho.

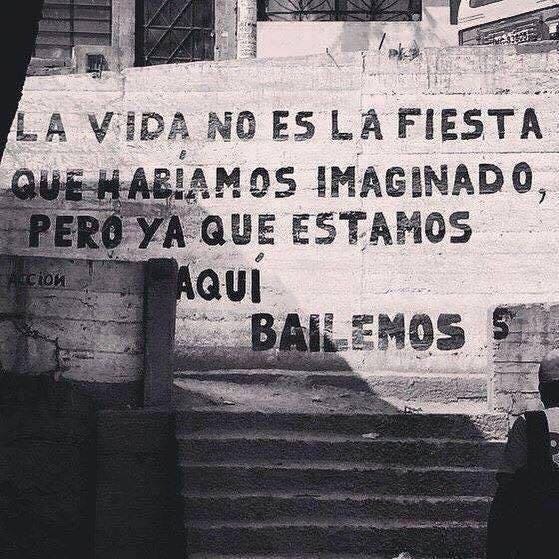

Também é do humano criar narrativas que conformem nossa vida e confortem os nossos sentimentos. E manter alguns sonhos ou expectativas bem guardadinhos, quase – eu disse quase! - esquecidos. E julgar o que é compatível ou não com certas idades (e errar feio, nisso). Por isso é tão absurdamente comovente encararmos o outdoor. Porque se a vida (nesse nosso também humano processo de antropormofizá-la) sabe ser cruel, indiferente, irônica, etc, também ela pode ser extremamente gentil. Agradavelmente surpreendente. A vida pode, e isso a qualquer momento, nos possibilitar rever nossa narrativa, resgatar anseios e chorar dentro do carro, celebrando. O kintsugi no coração do Sandy: nem tanto à terra, nem tanto velho ao mar (perdão pela piada tosca). Só aproveite.

Muito tempo atrás eu resolvi que se pudesse morrer me sentindo capaz de reproduzir a fala de Don Corleone (“a vida é tão bonita”) seria sinal de que estava tudo bem. Pode vir, pode chegar. Método Kominsky me deu uma paz além. Se for Don Corleone, como tem sido, belezinha. Mas um “querida, encolhi as crianças” OPA, não, um “querida, eu queria ter sido melhor” (em inglês, soa de forma mais inspiradora – não sempre, mas neste caso, sim: honey, i wish i’d been better). Querer ser melhor. Na medida dos dias vividos. Meio como Mare. Na rua, na delegacia, em família, no sótão, na terapia, no rala e rola com os moços que forem aparecendo. Melhor. E, se possível, com a marca tão minha: sorrindo.

Que seja meu jeito de ser Norman em você: que nosso ritmo seja o riso. Enquanto há, que seja vida. “Finda a tempestade, o sol nascerá. Finda esta saudade, hei de ter outro alguém para amar”. E se a saudade é do que nem foi ainda, o outro a amar pode ser o mesmo, porque o mesmo não cessa de ser outro, não é? (não deixe as limitações teóricas intervirem na conclusão favorável do argumento e insira aqui um sorriso seu. Ou nosso).

No texto que resgatei do Borboletas e publiquei no Cais de Saudades, Samarcanda Particular, digo que a morte precisa da cumplicidade dos vivos. Sei bem demais que só doeu o que doeu porque, um dia, brinquei de inventar esse amor por você em mim. E, mais: escrevê-lo. Ser responsável pelo próprio desejo - e pelas consequências que chegam que nem trator sem freio - demanda uma coragem que eu nem sei se ainda tenho. Mas se ficar o bicho come, não é isso?

(ainda assim, por favor, vamos evitar outras tardes de segunda)

* vi muitos comentários sobre como é ótimo que ela não se empiriquite pra lutar contra o crime e sim, claro, mas daí já vem um “livrou-se dos símbolos do patriarcado sei que lá” e/ou “personagem masculinizada” ou “tão deprimida que é largada e displicente com a aparência” e, meu povo, menos. Também tenho o batonzinho vencido pra passar no encontro com o moço e saio pro trabalho com as roupas mais confortáveis. Vida possível é uma chave mais adequada, acho eu. Uma vida menos “sofrida” não implica em uma vida com mais maquiagem, garanto.

** Mare of Easttown tem toda uma questão sobre adolescência/juventude assimo como Kominsky tem uma aspecto muito legal pra tratar sobre o que é ensinar, que vai além do que fazer, mas envolve quem fazemos, como fazemos e porque fazemos aquele algo, porém vou separar e tratar dessas coisas no blog, que este texto já está imenso

*** tem nada a ver com o texto, mas eu amo a amizade de Kate Winslet e Leo DeCaprio.

**** A risadinha que o personagem de Paul Reiser dá no fim do 3º episódio é igualzinha a essa:

***** Obrigada pelos comentários. Me emocionei com todos (e até ri com parte do seu, Renata). Déa, Déia ou Andréia, eu bem tentei continuar aquele dos Rituais nesta Garrafinha, mas já estava enorme, né? Na próxima, provavelmente.